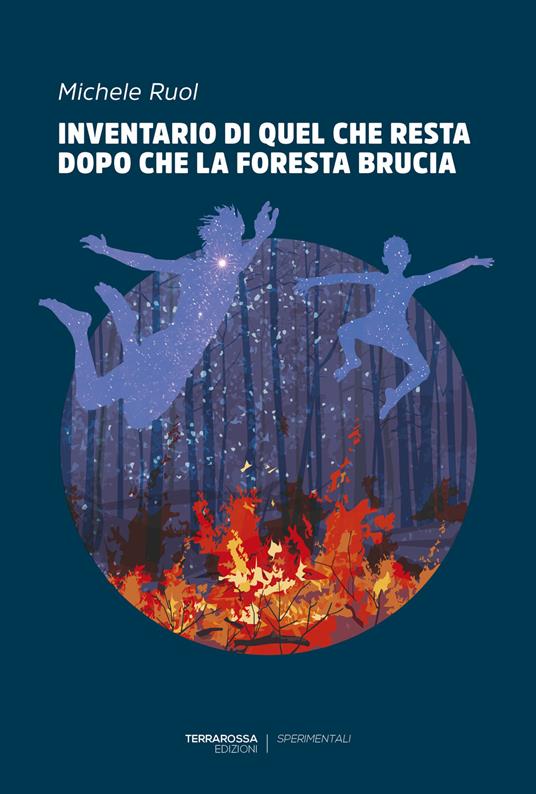

Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia

Un’inquadratura secca e brutale apre il romanzo d’esordio di Michele Ruol, Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia, edito da TerraRossa: “La foto dei ragazzi sul tavolino nell’ingresso è la stessa che avevano usato per la lapide”. È una cornice d’argento 15×22 cm a “parlare” nel primo, brevissimo capitolo del libro. Con questo espediente prende forma una delle scelte narrative più originali del romanzo: a condurre il racconto non sono i personaggi, ma gli oggetti. A essere protagonisti sono accendini, cassetti, tappeti, strofinacci, sedili dell’auto, faldoni, un raschiaghiaccio, una clessidra. Novantanove, in tutto, come i brevi capitoli che compongono il libro.

Attraverso questo inventario domestico, Ruol esplora le rovine lasciate dalla morte improvvisa di due figli – indicati unicamente come Maggiore e Minore – e dalla sopravvivenza dei loro genitori, chiamati Madre e Padre. I quattro membri della famiglia non sono mai identificati con nomi propri. Una scelta coerente, che rifiuta la singolarità per concentrarsi sulla funzione. “Sono denominazioni universali, che noi stessi indossiamo quotidianamente, perché indicano un ruolo”, ha spiegato l’autore in un’intervista. “Per i miei personaggi è come se qualcuno fosse andato alle voci ‘madre’ e ‘padre’ e avesse cancellato le definizioni”.

Il romanzo si struttura in due sezioni principali, Casa e Car, ciascuna articolata in ambienti e vani, secondo una logica spaziale. Ogni oggetto nominato corrisponde a un punto di vista, a un dettaglio della vita familiare, a una traccia della presenza o dell’assenza. La cronologia è disarticolata: i capitoli si susseguono in ordine non lineare, alternando episodi precedenti e successivi all’incidente che ha interrotto la vita dei due ragazzi. In questo modo, la ricostruzione è affidata al lettore, chiamato a orientarsi tra frammenti e ritorni, in una forma di coinvolgimento attivo nella narrazione.

Il fulcro tematico dell’opera è il lutto. Ma a essere centrale non è tanto l’evento in sé, quanto la sua elaborazione. Ruol si concentra su ciò che avviene dopo l’impatto: sul tempo sospeso in cui i sopravvissuti devono continuare a vivere. “Quello che mi interessava raccontare è ciò che viene dopo”, ha dichiarato l’autore. “Il vuoto, il dolore, la mancanza di senso: sono il punto di partenza”. Madre e Padre, schiacciati dal dolore, si trovano a condividere lo stesso spazio, ma restano separati nei percorsi emotivi, nei tentativi di trovare un equilibrio tra memoria e sopravvivenza.

La prosa di Ruol si distingue per essenzialità e misura. I periodi sono brevi, il linguaggio controllato. L’autore rinuncia a qualunque enfasi, anche nei momenti di massima intensità emotiva. Lo stile, quasi teatrale nella sua economia, si riflette nella struttura: il testo è diviso in scene brevi, ciascuna ambientata in uno spazio definito, e spesso con un singolo oggetto come perno narrativo. Non è un caso che l’autore abbia alle spalle un’esperienza come drammaturgo: “Gli spazi di questa casa diventano così un enorme palcoscenico – vuoto – in cui gli attori, i protagonisti, sono sempre dietro le quinte”, ha raccontato.

L’elaborazione del lutto si manifesta anche attraverso il peso fisico degli oggetti. Ogni cosa diventa residuo tangibile dell’assenza. Le suppellettili conservano l’impronta di chi non c’è più, trasformandosi in relitti emotivi. Non simboli astratti, ma presenze materiali, quotidiane, cariche di significati personali non più comunicabili. La casa è il luogo in cui il dolore si stratifica. Madre e Padre si muovono tra stanze abitate da ricordi, costretti a confrontarsi con ciò che resta. “Alle cose restano attaccati ricordi, frammenti di vita, emozioni”, osserva Ruol. “Hanno il potere di riportarci in altri luoghi e in altri tempi accedendo direttamente alla nostra memoria”.

In questo contesto, l’uso del termine “inventario” nel titolo non è casuale. L’elencazione degli oggetti ha un carattere tanto documentale quanto affettivo. Ogni oggetto viene osservato, descritto, collocato nello spazio, e diventa un varco attraverso cui affiorano momenti della vita familiare. L’effetto è quello di un mosaico emotivo, in cui le singole tessere, apparentemente autonome, rimandano a un insieme coerente che si compone solo progressivamente. L’inventario è duplice: è memoria e censimento, testimonianza e ostacolo.

Il dolore, nei corpi dei personaggi, non è un evento, ma una trasformazione. “In Padre il dolore si period preso spazio lentamente. Si period allargato, fino a quando aveva coperto tutto. Il suo corpo, i suoi pensieri, quello che gli stava intorno”, si legge in un passaggio del libro. Madre, dal canto suo, attraversa il lutto in modo diverso, inizialmente chiusa in una disciplina di sopravvivenza, poi capace di riemergere e farsi carico anche della fragilità del compagno. La relazione tra i due, già compromessa prima dell’incidente, si rivela sotto nuove forme: silenzi, incomprensioni, tentativi di rimettere in discussione i ruoli e le responsabilità.

Anche l’incontro con due amici dei figli, che rivelano aspetti sconosciuti della loro vita, contribuisce a un processo di ridefinizione. I genitori scoprono di non aver conosciuto davvero i loro figli, di aver proiettato su di loro aspettative e ruoli. La consapevolezza della loro autonomia si accompagna a un ribilanciamento delle colpe e a una revisione del senso di sé. “Può venire così la presa di coscienza del fatto che Maggiore e Minore erano individui autonomi”, ha dichiarato Ruol a Satisfiction, “cosa che sposta i pesi di libertà e responsabilità nella bilancia dei sensi di colpa di Madre e Padre”.

Il titolo del romanzo, con la sua forma ampia e suggestiva, richiama una doppia dimensione: l’inventario come lista di ciò che rimane, e la foresta bruciata come immagine di distruzione definitiva. Ma è anche implicito il riferimento alla possibilità di rinascita. “Il tempo non cancella i dolori; i segni delle tempeste si vedono anche a distanza di anni”, osserva il narratore. Come certi alberi che germogliano più rigogliosi dopo un incendio, anche Madre e Padre, pur segnati per sempre, iniziano a trovare un modo per abitare di nuovo il tempo.

Il romanzo si chiude senza una pacificazione definitiva, ma suggerisce una possibilità di prosecuzione. Non una speranza facile, né un riscatto consolatorio, ma la consapevolezza che “vivere non è una questione di forza, ma di inerzia”. Il mondo prosegue il suo corso, anche se chi resta si sente motionless. La sopravvivenza è un gesto minimo, ma necessario. E proprio in questo gesto si intravede la possibilità di resistere.

L’esordio narrativo di Michele Ruol si segnala per coerenza formale, rigore stilistico e profondità tematica. È un libro che accompagna il lettore in un viaggio all’interno del dolore, lasciando che siano gli oggetti, le stanze, i resti a parlare. Non c’è retorica né pathos eccessivo. Solo la voce trattenuta di chi, interrogando il silenzio, prova a capire cosa può restare.

0 Comment