La straniera finalista al Tadeusz Bradecki Prize 2025

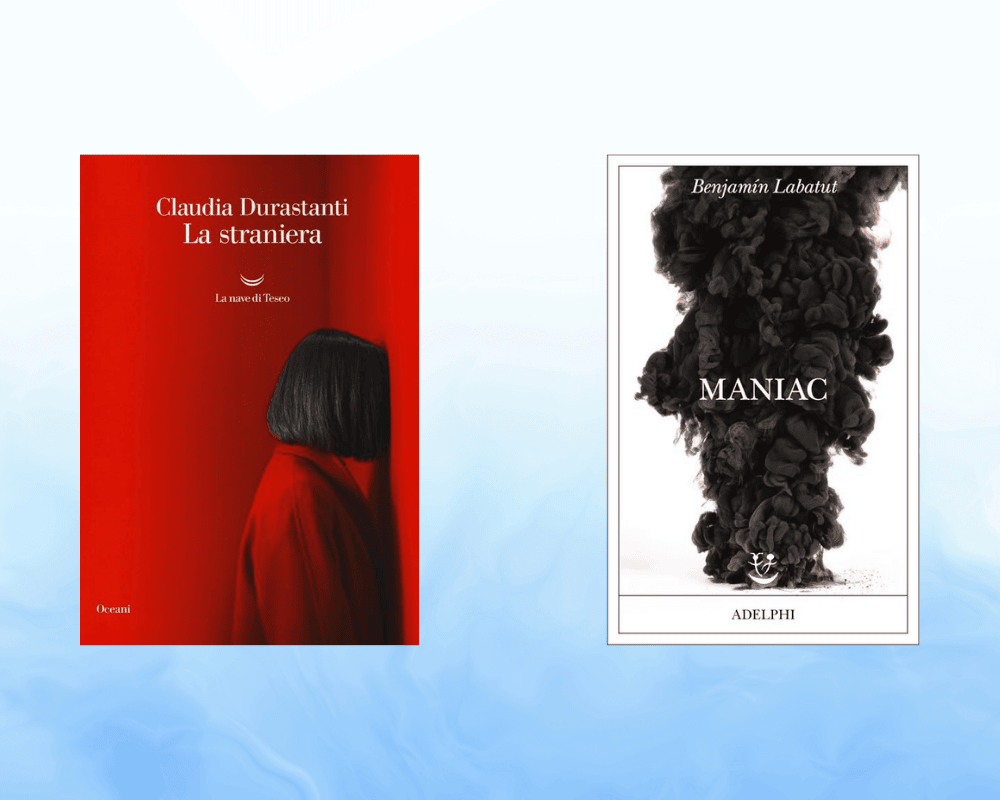

Il 31 marzo 2025 è stata annunciata la shortlist della prima edizione del Tadeusz Bradecki Prize (leggi l’articolo completo – in inglese – sul nostro sito Literary Echos), un nuovo riconoscimento internazionale nato per celebrare opere letterarie capaci di fondere in maniera originale fiction e non-fiction. Tra i sei titoli selezionati figura La straniera di Claudia Durastanti, pubblicato in Italia da La nave di Teseo e già finalista al Premio Strega. Un libro che sin dal suo esordio ha conquistato pubblico e critica per la sua struttura libera, il linguaggio poliedrico e la riflessione profonda sull’identità, la disabilità e il senso dello straniero.

La selezione embrace anche Il maniaco di Benjamín Labatut, pubblicato in Italia da Adelphi: due opere molto various per stile e tematica, ma entrambe accomunate da una scrittura capace di sfidare le categorie tradizionali e di aprire nuove strade alla narrazione contemporanea.

Un premio per la letteratura che attraversa

Istituito in memoria dell’artista polacco Tadeusz Bradecki, regista e scrittore noto per il suo eclettismo e la capacità di attraversare confini linguistici e disciplinari, il premio omonimo si propone di premiare libri che si muovono tra i generi, combinando saggio e narrazione, autobiografia e invenzione, storia e mito. La prima edizione ha attirato quasi cento candidature da tutta Europa, e la shortlist è stata selezionata da una giuria composta da Francis Spufford, Krzysztof Zanussi e Carole Welch.

Secondo le parole di Spufford, i libri scelti “non hanno paura delle grandi domande” e spaziano “dalla poesia alla storia, dalla scienza alla fiaba”. Una definizione che si adatta perfettamente anche a La straniera.

Una straniera tra le parole

Claudia Durastanti, autrice e traduttrice nata a Brooklyn nel 1984, firma con La straniera un’opera difficilmente classificabile. È un memoir? Un romanzo? Una riflessione antropologica? Tutto questo insieme. L’autrice intreccia episodi autobiografici e spunti saggistici, frammenti lirici e aneddoti familiari, componendo una narrazione che è al tempo stesso personale e universale. Attraverso la storia di una bambina figlia di genitori sordi, migrante tra Basilicata e New York, Durastanti esplora il senso dell’alterità come condizione permanente dell’esistenza.

Il libro si struttura secondo le sezioni di un oroscopo – Famiglia, Viaggi, Salute, Lavoro & Denaro, Amore – costruendo una mappa affettiva e geografica dove la protagonista impara a decifrare il mondo e se stessa, prima attraverso il silenzio, poi con le parole.

Lingua, corpo, identità

Uno dei fulcri de La straniera è la lingua: o meglio, le lingue. L’italiano, l’inglese, il dialetto lucano, il linguaggio del corpo, l’assenza di lingua, la lingua dei sordi (che non le viene insegnata). Crescere in un ambiente in cui la comunicazione è fratturata, ambigua, parziale, significa per la protagonista diventare fin da piccola una “traduttrice”. Questo esercizio precoce di mediazione diventa poi, per l’adulta, un lavoro letterario e una pratica poetica.

La Durastanti rifiuta il linguaggio pietistico e il racconto convenzionale della disabilità e della marginalità. I suoi genitori non sono vittime, né esempi edificanti. Sono esseri umani complessi, pieni di contraddizioni, capaci di una libertà anarchica che a volte affascina e a volte ferisce. Il risultato è una narrazione che commuove non per ciò che mostra, ma per come riesce a restituire la densità del vissuto.

Una scrittura che attraversa

La straniera è stato tradotto in inglese con il titolo Strangers I Know da Elizabeth Harris, un’altra figura di rilievo nel panorama della traduzione letteraria. L’edizione inglese ha permesso al libro di raggiungere un pubblico internazionale, guadagnandosi un posto tra i finalisti del Bradecki Prize. La traduzione mantiene intatto il carattere ibrido e sperimentale del testo originale, restituendo la complessità delle dinamiche familiari, delle differenze linguistiche e delle emozioni spesso indicibili che la protagonista attraversa.

Come suggerisce il titolo inglese, si tratta di una riflessione sul sentirsi estranei perfino dentro la propria famiglia. Ogni membro della famiglia ha una versione diversa degli stessi eventi, ogni ricordo si biforca, ogni comunicazione è soggetta a fraintendimenti. Ma proprio in questa confusione nasce la possibilità di creare un proprio mito, una propria “versione della storia”.

Il maniaco di Benjamín Labatut: quando la scienza diventa abisso

Accanto all’opera della Durastanti, un altro titolo tradotto in italiano: si tratta de Il maniaco di Benjamín Labatut, scrittore cileno già noto per Quando abbiamo smesso di capire il mondo. Con una scrittura che fonde rigore scientifico e invenzione letteraria, Labatut racconta la parabola di John von Neumann, genio matematico e padre della teoria dei giochi, della computazione e, indirettamente, dell’intelligenza artificiale.

Il libro è un affresco inquietante sul rapporto tra scienza, potere e follia, e sulla deriva di un’intelligenza che rischia di superare il controllo umano. Anche in questo caso, are available La straniera, si attraversano i confini del romanzo tradizionale per entrare in un territorio di ibridazione tra biografia, saggio filosofico e speculazione narrativa.

Una letteratura che resiste alle definizioni

La straniera e Il maniaco sono due esempi emblematici della letteratura che il Tadeusz Bradecki Prize intende celebrare: opere che non si piegano alle etichette di genere, che mettono in crisi la distinzione tra vero e falso, tra documentazione e invenzione, tra esperienza e finzione. In tempi di narrazioni spesso semplificate, questi libri offrono complessità, ambiguità e profondità.

La straniera, in particolare, è un testo che resta. Non per la trama, non per i colpi di scena, ma per il modo in cui riesce a incidere nelle parole la traccia di una vita vissuta dentro e contro la mancanza. È un libro che non consola, ma accompagna. Un libro che non spiega, ma suggerisce. E che, come la scrittura più vera, ci rende tutti un po’ meno stranieri.

0 Comment